شمس الدين الكيلاني – العربي الجديد

يتلخص تاريخ السلطة التي نشأت في سورية عن انقلاب 8 آذار/مارس 1963 في (إنجازات) عديدة: خسارة الأرض، وسجون (عنوانها تدمر) ودماء (رمزها حماه) ودمار (خريطته سورية كلها). فبخلاف الانقلابات العسكرية السابقة التي شهدتها سورية، وكان الجيش فيها أداة لحسم الصراعات السياسية بين القوى المتنافسة، وضع انقلاب 8 آذار البلاد بين أيدي العسكر، تحوّل الجيش فيه، لا إلى قوة أساسية في الحكم، بل إلى قوة الحكم الأساسية. وبمقدار ما أخذ الجيش يتسيّس، ويتحول إلى “جيش عقائدي” أخذت السياسة تتعسكر.

أقر مؤتمر عصبة الحكم عام 1963 نهجاً يسارياً، ومبدأ الحزب القائد، وتقييد الشعب في “منظمات شعبية”، يسيطر عليها حزب اللجنة العسكري، وعملت الأخيرة، منذ البداية، على مصادرة مؤسسات الدولة، لتكون طوع إرادتها. أبقت على قيادات “البعث” في الواجهة، لعلها تتستر فيها على سلطتها العسكرية الاستبدادية، ريثما ترتب المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، لتصبح في قبضتها، قبل أن تطيح تلك القيادات، ضخَّت في حزب اللجنة العسكرية دماءً جديدة، ورجالاً جدداً. فكانت مرحلة 1963-1966 مرحلة تصفية للناصرية في الجيش، ولقيادات الحزب المدنية التاريخية، فكان انقلاب 23 شباط 1966 إشارة إلى الانفراد بالسلطة، ولا بأس حينها من التصعيد في لغة اليسار الرائجة، ولتصفية القاعدة الاجتماعية للناصرية، وبديلاً عن “استرجاع الوحدة” (مع مصر)، هاجس السوريين الأكبر.

ورويداً رويداً، عمل النظام على إخضاع الاجتماع السياسي السوري لنمط تسلطي شديد المركزية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فحدث ما يشبه “ترييف السلطة”، وتمركزها بيد فئاتٍ ريفية، مستفيدةً من نظريات ميشيل عفلق حول النخبة الطليعة /الأقلية، ومن تجربة الحزب الواحد الشمولية من الاتحاد السوفييتي، اهتمت في اشتراكيتها بالتوزيع، ولم تفكِّر بالانتاج، فأفقرت الجميع، بالإضافة إلى إذلالهم.

ودفع النظام سورية والعرب إلى هزيمة 5 يونيو/ حزيران 1967 المُذلة. لم يطلقوا فيها رصاصة واحدة، وسلَّموا الجولان ببلاغ من وزير الدفاع (حافظ الأسد) يعلن فيه احتلال إسرائيل القنيطرة، في وقت لم يدخلها أي جندي إسرائيلي، وكان وزير الصحة السوري، الدكتور عبد الرحمن الأكتع، يتجول فيها، فلم تسقط حتى اليوم التالي، وعندما صرح الأكتع، في مجلس الوزراء، متسائلاً عن المسؤول على ذلك البلاغ، شتمه الأسد، فقدّم استقالته. وكشف الباحث حنا بطاطو أن إسرائيل كانت قد أوقفت عملياتها العسكرية رسمياً قبل هذا البلاغ، لكنها، بعد صدوره، وجدت فيه فرصةً لا تعوض، فأقدمت على احتلال المدينة! وعلى الرغم من ضياع الأرض، واحتلال إسرائيل بقية فلسطين، خرج النظام متبجحاً بفشل العدوان، لأن سلطته (التقدمية) لم تسقط.

شهدت سورية بعدها ازدواجية في السلطة، حسمها حافظ الأسد لصالحه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، وكان المسرح السلطوي البيروقراطي قد أُعد لصعوده، بعد أن ارتفع صرح “الدولة الأمنية” ذات العصبوية الطائفية التي اختارته ممثلاً مناسباً لصعودها. وكان من الطبيعي أن يدشن الأسد حكم الأجهزة الأمنية السافر، من دون أي مظهر مراوغ، أصبحت فيه هذه الأجهزة المشرف الحقيقي على الدولة والمجتمع. منذ ذلك الحين، ارتبط الارتقاء السياسي وتراكم الثروة بالقرب من الأجهزة المخابراتية، وبقمم المؤسسة العسكرية التي تلوّنت، مع الأيام، بمجموعات من (الطائفة)، سيطرت على الجسم الأساسي للمؤسسة العسكرية والأمنية. ولم تعرف سورية في تاريخها الاعتقال عقوداً عقوبة للرأي الحر، سوى في هذا العهد، ولم يغب حافظ الأسد الّا بعدما بنى آلاف التماثيل تخليداً لذكراه، وكأنه يريد أن يعيد سورية إلى عبادة الأوثان. وفي المقابل، ترك في الذاكرة السورية المذبحة في مدينة حماه التي صبغ شوارعها بالدماء، وخلَّف وريثاً يُكمل ما بدأه من مصائب.

لم تتبدّل الصورة في عهد الأسد الابن الذي أطلق، في بداياته، إشارات التغيير، لكي يحصل على شرعيةٍ ما تؤهله لوراثة الحكم بأقل الخسائر الممكنة، لكن الآمال تراجعت مع الأيام، بدا (الربيع السوري) لكثيرين انقطاعاً عن تاريخ ظل راكداً أربعين عاماً. خشيت السلطة أن تكون المنتديات الثقافية قمة جبل الجليد لتوق السوريين للحريّة، ردّت على عجل بإغلاقها وفتح السجون، واتهام المثقفين بالخيانة. وهكذا، رجع الابن إلى سيرة والده الذي قضى حياته في زرع الرعب في قلوب السوريين، وعرب الجوار، وفي بناء السجون والمعتقلات. وعندما هبَّ الشعب، في غمرة ثورات الربيع العربي، ليدعو إلى الحرية والكرامة، لم يفعل شيئا سوى أنه قدَّم الحزب على مذبح بقائه في السلطة، الحزب الذي لم يحكم يوماً سوى على الورق، فأظهر بذلك للعلن من هو الحاكم الفعلي لسورية منذ خمسين عاماً! فبجرّة قلم أزاح الحزب من السلطة، بعد أن صادر كل صلاحيته وجيّرها لمنصبه الرئاسي، فجمع الرئيس بين يديه، بحسب (قانونه الجديد) لعام 2012، السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية! وأمَّن له دستوره العتيد الحق في التجديد عشرين سنة أخرى، مع سلطةٍ تماثل سلطة الولي الفقيه المعصوم.

ولأن الشعب يعرف من هو الحاكم الفعلي، ويريد الحرية لا أشباهها، استمر في نضاله الديمقراطي، فأتاه الرصاص من كل صوب. فلم يكن جيشه وطنياً على غرار الجيش التونسي، بل أُعِد طائفياً، ليكون على استعداد لإطلاق الرصاص على السوريين الذين فصلته عنهم عصبيته الطائفية التي تحكَّمت في مواقعه القيادية، ومفاصل مؤسساته، فغدا قوةً مفصولةً عن الشعب، وعلى استعداد ليخوض في دمه على طريقة الغزاة القدماء، أصحاب هولاكو وتيمورلنك، وشبيهاً بعصبة المماليك التي حكمت بلادنا مئات السنين. ويتميز المماليك عنهم أن هؤلاء ردّوا الغزاة المغول والصليبيين عن بلادنا، بينما هم سلموا مفاتيح الجولان، وتسبّبوا في هزيمة 5 حزيران وخسارة بقية فلسطين. ولم يقدّموا، طوال هذه العقود، سوى شعارات لا طائل منها، لم يصدقها سوى حفنة من الجهلة والمرتشين.

كان الشعب السوري يعرف تلك الحقيقة الفجّة، وعبّر عنها شفهياً، على تنوع هوياته. يعرف الكل مكونات الجيش والأجهزة الأمنية الطائفية، وارتباط هذا الترتيب الطائفي للجيش وأجهزة القمع بقرار مركزي منظم من قمة السلطة، أصبح فيه احتكار القمع والضبط الاجتماعيين منوطاً بعصبةٍ طائفيةٍ لا غير.. ولأن السوريين يعرفون جيداً منبع الطائفية، وعلتها وقاعدتها الصلبة، وهي احتكار (عصبية طائفية) مؤسسات القمع والضبط الاجتماعيين، فإنهم يعرفون أن الطريق الوحيد لاستعادة الرابطة الوطنية السورية يمر بكسر هذا الاحتكار الطائفي، وتحويل كل الوظائف في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والأجهزة الأمنية، إلى وظائف وطنية، عمومية لكل السوريين. ويعرف السوريون أن المشكلة الطائفية ليست وليدة الشعور بالرابطة الطائفية، فهذه لا غبار عليها، بل يجب أن تُحتَرم، إذا لم تُوضع في وجه الرابطة الوطنية الجامعة، ولم تستند إلى مصالح مميزة احتكارية، غير أن مثقفين يضيّعون (الموضوع) في متاهات البحث عن التعريفات، أو عن اسم الظاهرة، وينكرون المسمى/الظاهرة، فهم على طريقة مهدي عامل، ينظرون إلى الطائفية على أنها “الممارسة الأيديولوجية للبورجوازية الكولونيالية”، فيجب الانتظار لإزالة هذه البورجوازية! فتبدو الثقافة الشفهية الشعبية، أمام هذا التعريف، أكثر معرفةً، لأنها تعرف المُسمَّى/الظاهرة على الأقل.

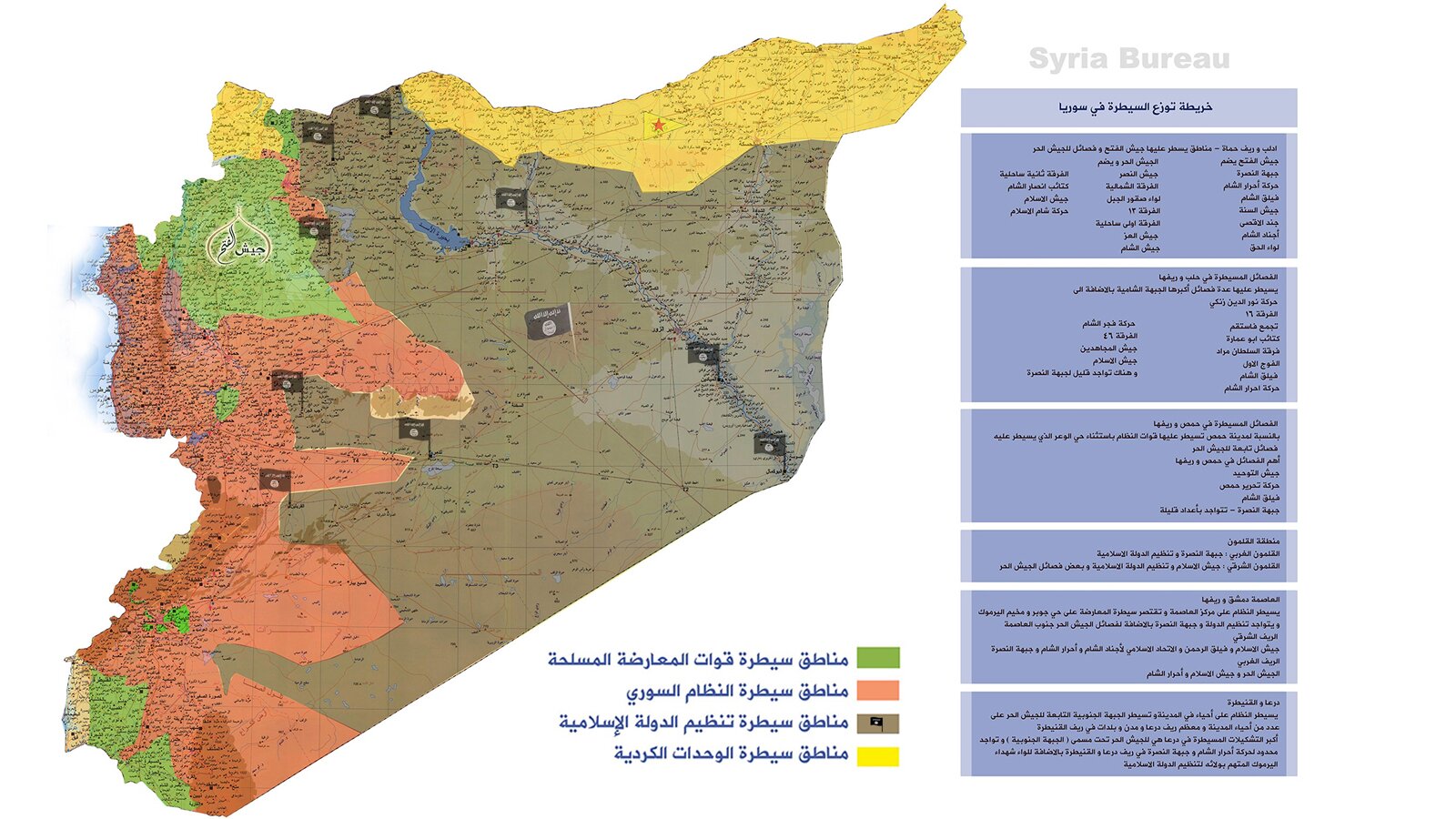

ولمّا انحاز الجيش إلى صف السلطة، ووضع الرصاص في وجه الشعب، اضطر النشطاء إلى حمل السلاح، ترافق ذلك مع تحلل الجيش، وبروز الانشقاقات الفردية، لأن الارتباط الطائفي منع إمكانية انشقاقات عمودية أو قطع عسكرية كاملة. وعلى الرغم من ذلك، استطاع الجيش الحر الانتقال إلى الهجوم، في منتصف العام 2012، وصار القتال في قلب دمشق، وعلى أطراف المطار. عندها، تدخل الإيرانيون عسكرياً، مباشرة برفقة المليشيات الشيعية، وفي مقدمتها حزب الله، مصطحبين معهم الاستيطان الطائفي، ساعدهم في ذلك بروز جبهة النصرة ومبايعة الجولاني الظواهري، وهو أمر زرع الرعب لدى الغرب والشرق، والعرب، فتراجع الدعم للثورة التي اختلط فيها المتشدد بالديمقراطي. وعلى الرغم من تلك الصعوبات، استطاعت قوى الثورة التقدم، وبدأت هزيمة الإيرانيين في الأفق في عام 2015. عندها أتت النجدة من الروس، وبدأت معها حرب إبادة السوريين. بقي الشعب السوري وحيداً لا يصل إليه سوى الفتات في مواجهة الروس والإيرانيين ومليشيا الأسد، يستند على قواه الذاتية، وعلى ما تبقى من عزيمة لدى بعض العرب، في نزاع تجاوز الخلاف فيه البرامج السياسية إلى صراع على مصير سورية، هوية وكياناً.

العربي الجديد

شبكة سوريا مباشر S.L.N

شبكة سوريا مباشر S.L.N